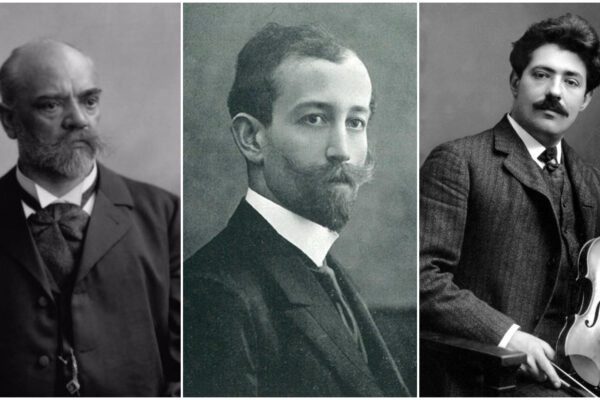

Antonin DVORAK (1841 – 1904)

Bagatelles op (version pour violon, violoncelle, clarinette et piano)

Walter RABL (1845 – 1924)

Quatuor pour violon, violoncelle, clarinette et piano op 1

Antonin DVORAK

Mélodies tziganes

Bagatelles op (version pour violon, violoncelle, clarinette et piano)

Quatuor pour violon, violoncelle, clarinette et piano op 1

Mélodies tziganes

Bagatelles op 47 (version pour violon, violoncelle, clarinette et piano)

Ces Bagatelles furent composées en 12 jours au début du mois de mai 1878, année qui marqua à bien des égards la percée de Dvořák en termes de succès international. Fort de la recommandation enthousiaste de Brahms, l’éditeur allemand Simrock avait publié les Duos moraves de Dvořák au début de cette année-là (dans une traduction allemande) et avait commandé le premier groupe de Danses slaves pour piano à quatre mains. Le marché des partitions pour les interprétations amateurs était alors l’équivalent des enregistrements pour les générations suivantes de musiciens – une source de reconnaissance populaire ainsi que de revenus.

Les Bagatelles étaient très destinées au marché national. La partition – deux violons, violoncelle et harmonium ou piano – est flexible, le thème principal de l’ensemble (le plus clairement entendu au début des premier et troisième mouvements) est l’ouverture de la chanson populaire « Hrály dudy » (Les cornemuses jouaient), et seules quelques envolées pour le premier violon et le violoncelle pouvaient mettre au défi les amateurs bien entraînés.

Mais la rapidité de composition et l’inspiration pragmatique de Dvořák ne lui ont pas permis d’obtenir des compositions médiocres, lui qui, comme le remarque Simrock, « pouvait sortir des mélodies de sa manche ». Il y a beaucoup de contrastes – notamment un menuet bien caractérisé, volontairement démodé, et un mouvement lent lyrique écrit presque entièrement comme un canon serré entre le premier violon et le violoncelle – mais le thème de la devise maintient bien l’ensemble en un ensemble bien équilibré, mélodieux et étonnamment détaillé en termes de timbre, de dynamique et d’articulation.

Quatuor pour violon, violoncelle, clarinette et piano op 1

Walter Rabl n’est pas vraiment un nom de référence dans la musique de la fin du romantisme, en grande partie parce qu’après des débuts prometteurs en tant que compositeur – en 1896, son quatuor avec clarinette remporta le premier prix d’un concours de composition à Vienne présidé par Brahms – il finit par n’écrire qu’une poignée d’œuvres avant de cesser tout effort à 30 ans pour se concentrer sur la direction d’orchestre. En conséquence, il existe peu d’enregistrements de sa musique, et les musiciens qui le programment ont tendance à sélectionner le quatuor avec clarinette (il faut reconnaître que c’est la crème de ce disque) et à l’associer au répertoire d’autres compositeurs de l’époque. Bravo donc à ce quatuor pour avoir suivi Rabl du début à la fin. Non seulement cela offre au lecteur une offre différente, mais leur lecture du quatuor est de loin la plus satisfaisante que j’aie entendue, et je me demande si c’est en partie parce qu’ils ont pleinement adhéré à Rabl dans son contexte plus large.

Rabl n’était certainement pas un innovateur. On ne ressent pas vraiment l’impression d’une voix individuelle dans ces œuvres et en fait, les premières mesures du quatuor pourraient vraiment être celles de Brahms. Cependant, cela ne devrait pas avoir d’importance si vous êtes simplement prêt à écouter de la musique habilement élaborée de l’école conservatrice de Leipzig, en particulier lorsqu’elle est aussi bien faite qu’ici. Wenzel Fuchs, la clarinette principale de l’Orchestre philharmonique de Berlin, est la star du quatuor avec un ton sublime et doré qui vous fait attendre avec impatience chaque nouvelle entrée. Puis, en tant que quatuor, ces musiciens forment un groupe magnifiquement mélodieux, avec de belles harmonies tonales alors qu’ils reprennent leurs entrées les uns des autres.

Antonin Dvořák : Gypsy songs op 55 (transcription pour violon, clarinette, violoncelle et piano)

Dvořák a écrit les Mélodies tsiganes au début de l’année 1880 à la demande du premier ténor de l’opéra de Vienne Gustav Walter. Walter présentait souvent les mélodies de Dvořák lors de ses récitals et, en 1879, il demanda au compositeur d’écrire une nouvelle œuvre vocale spécialement pour lui. À cette fin, Dvořák choisit sept poèmes du recueil Poèmes d’Adolf Heyduk. Dvořák a écrit les mélodies pour Walter dans une traduction allemande ; le texte a été traduit par Heyduk lui-même, de telle sorte que, dans des termes déclamatoires, la version allemande se rapprochait le plus possible de l’original tchèque. L’œuvre a été publiée peu après, en 1880, par l’éditeur berlinois Simrock , mais uniquement avec le texte allemand, ce qui a valu au compositeur des critiques dans la presse tchèque. Cependant, il ne fallut pas longtemps avant que le même éditeur ne publie également les mélodies dans leur version tchèque, avec une traduction anglaise de Natalie Macfarren. Contrairement à la partition originale de Dvořák, deux modifications ont été apportées pour cette publication. La première d’entre elles a été demandée par l’alto Amalie Joachim (épouse du célèbre violoniste, ami de Dvořák Joseph Joachim ), qui a demandé que la première chanson soit allongée : Dvořák a ajouté une autre strophe entre les deux originales, mise en musique par le consultant de l’éditeur Robert Keller (probablement traduite à nouveau en tchèque par Heyduk). Dvořák a effectué un deuxième ajustement dans la troisième chanson en décalant deux passages du texte sans affecter la ligne mélodique lyrique. La première et la troisième chanson ont été créées par Gustav Walter à Vienne le 4 février 1884. La date et le lieu de la première de l’ensemble du cycle ne sont pas connus.