Programme

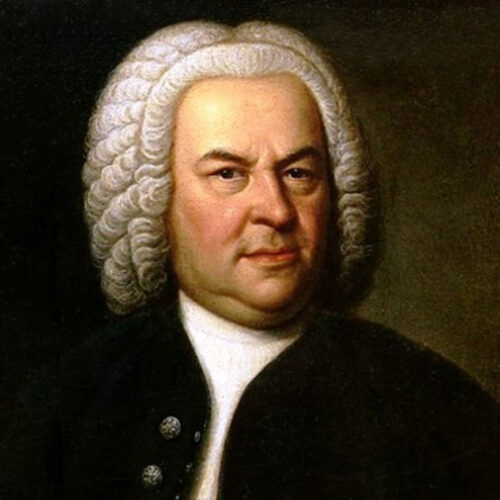

Immortal Bach

Programme

Musique sacrée du temps et autour de Jean Sébastien Bach

SEPT GÉNÉRATIONS DE COMPOSITEURS

Dans sa biographie consacrée à Johann Sebastian Bach et éditée en 1802, Forkel constate : “S’il a jamais existé une famille dans laquelle un don pour UN et précisément LE MÊME ART sembla en quelques sorte héréditaire, ce fut certainement la famille Bach.” Johann Sebastian lui-même se plaît à dresser une généalogie de sa famille à l’âge de 50 ans, laquelle est complétée plus tard par son fils Carl Philipp Emanuel, très soucieux de la mémoire de sa lignée. L’un comme l’autre situent le plus ancien musicien de la famille au XVIe siècle : Veit Bach, un meunier jouant du cistre au rythme de son moulin. Il n’est pas musicien professionnel, mais ses fils ouvrent la voie en devenant les premiers Bach à vivre de la musique. Son fils Hans, bien que charpentier, devient artiste d’une renommée suffisante pour que l’on ait un portrait de lui. Il y est inscrit : “Hans Bach, fameux et amusant jongleur de cour, ménétrier comique, est un homme diligent, honnête et religieux.”

La lignée des Bach musiciens s’étend sur sept générations, et rares sont ceux qui s’écartent de la voie musicale : ils deviennent dans ce cas pasteurs ou peintres le plus souvent. Trente et un Bach sont devenus musiciens professionnels de l’ancêtre Veit à la naissance de Johann Sebastian, soit moins d’un siècle plus tard. Le phénomène se retrouve dans quelques autres familles d’Allemagne, mais de façon moins suivie, et sans figure comparable, même de loin, à Johann Sebastian Bach et ses fils. Les Bach sont luthiers, facteurs de clavecins, organistes, musiciens de ville ou de cour, etc… Il faut attendre la fin du XVIIIe siècle pour que les professions se diversifient, et que les enfants Bach quittent vraiment la région et aillent étudier à l’université.

Outre la famille Bach c’est aussi la musique des compositeurs de son temps. Telemann « star » de l’époque et parrain d’un des fils de Bach, Kunhau qui fut son prédécesseur à l’église St Thomas de Leipzig au poste de cantor. Mendelssohn qui, s’il ne vécut pas à l’époque de Bach, contribua à le sortir de l’oubli dans lequel il était tombé à sa mort, nous permettant de le jouer aujourd »hui et qui écrivit de nombreuses pièces vocales dans lesquelles plane l’âme de J; S. Bach.

Johann BACH (1604-1673)

Également connu sous le nom de Johannes Bach, est un compositeur allemand de la période baroque et le fondateur de la branche dite « d’Erfurt » de la célèbre famille Bach. Il est l’oncle de Johann Ambrosius Bach, père de Jean-Sébastien Bach. Organiste à la Predigerkirche d’Erfurt, Johann Bach est l’un des premiers membres de la famille dont des œuvres nous sont parvenues.

Weint nicht um meinen Tod (Ne pleure pas ma mort)

Cette forme de l’aria strophique à quatre voix fait également partie de ce répertoire funèbre. Celle-ci comporte huit couplets de forme identique avec une reprise du premier vers à la fi n de chaque couplet. Le texte, dont la source reste inconnue, peut se rattacher à la poésie spirituelle dont le rôle sera de plus en plus important, donnant plus tard naissance aux textes des airs de cantates. Ce sont ici les paroles du croyant qui sont évoquées, un croyant qui espère le réconfort dans la mort, considérant la vie terrestre comme vaine et douloureuse (il la compare au calvaire). C’est avec joie qu’il quitte cette vie de chagrins en faisant ses adieux à la Terre, lui souhaitant le sommeil – « Drum, Erde, gute Nacht! » (Donc, Terre, adieu !)

Johann Michael BACH (1648-1694)

Compositeur et organiste il est l’oncle de Johann Sebastian Bach et le frère de Johann Christoph Bach.

Né en 1648 à Arnstadt, Johann Michael Bach a fait carrière principalement comme organiste et compositeur. Il a exercé ses fonctions à Gehren, où il a été organiste et secrétaire municipal. Il s’est marié avec la fille d’un autre musicien de la famille Bach et est devenu le beau-père de Maria Barbara Bach, qui allait plus tard épouser son célèbre neveu Johann Sebastian Bach.

Johann Michael Bach a composé des œuvres religieuses remarquables, notamment des cantates, des motets et de la musique pour orgue. Son style reflète les influences du baroque allemand, avec un sens profond du contrepoint et une forte expressivité. Ses pièces chorales démontrent une grande maîtrise de l’écriture vocale.

Sa musique, bien que moins abondante et moins connue que celle de Johann Sebastian Bach, reste une contribution importante à la tradition musicale de la famille Bach. Ses compositions montrent une transition stylistique entre le début du baroque et le style plus développé du XVIIe siècle.

– Ich weiß, dass mein Erlöser lebt (Je sais que mon Rédempteur vit). est un court motet* choral en cinq parties combine le premier couplet du choral Christus der ist mein Leben et les vers 25-27 du livre de Job de l’Ancien Testament, chapitre 19

Johann Christoph BACH (1642-1703)

Né à Arnstadt, il était le fils aîné d’Heinrich Bach et donc un cousin au premier degré de Johann Ambrosius Bach, père de Johann Sebastian Bach.

Johann Christoph a principalement travaillé comme organiste et compositeur à Eisenach, où il a servi à la cour du duc de Saxe-Eisenach. Il était très respecté de son vivant, et Johann Sebastian Bach lui-même le considérait comme un « profound composer » (« compositeur profond »). Son style musical s’inscrit dans la transition entre la musique de la Renaissance tardive et le baroque. Ses compositions témoignent d’une expressivité riche, mêlant contrepoint rigoureux et harmonies expressives. Il est surtout connu pour sa musique vocale, notamment ses motets et ses cantates sacrées. Il a eu une grande influence sur Johann Sebastian Bach, qui admirait profondément son travail et le considérait comme l’un des meilleurs compositeurs de la famille. Son approche expressive de la musique religieuse a certainement inspiré les œuvres chorales de Johann Sebastian.

Il est parfois surnommé le « Bach d’Eisenach » pour le distinguer des nombreux autres membres de la famille Bach portant le même prénom.

– Der Mensch, vom Weibe geboren (L’homme, né de la femme)

Ce motet* à cinq voix est divisé en deux parties. Dans la première section, . Les vocalises des sopranos, parfois isolées des autres voix, sont particulièrement efficaces pour illustrer le mot allemand « unruhe » (agité). La deuxième section est tout simplement constituée des cinq versets du choral « Ach wie nichtig, ach wie flüchtig ist das Leben » (Ah, combien futile, ah, combien fugace est la vie) harmonisé à cinq voix. Il est possible d’imaginer que ce choral final que ce choral était chanté par les fidèles, constituant un moment de communion.

Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn (Je ne te laisserai pas tant que tu ne m’auras pas béni,)

Ce motet à huit voix en double chœur pose un problème d’attribution. Lors des premières éditions monumentales des œuvres de Johann Sebastian Bach, il a été inclus parmi ses compositions sous le n° de catalogue BWV Anhang 159. Par la suite, on l’a attribué à celui que Johann Sebastian qualifiait de compositeur « profond », Johann Christoph. Quoi qu’il en soit, son mode d’écriture est nettement différent des pièces du même type écrites par Johann Michael ou par Johann Christoph. Ici, plus de choral luthérien dans l’alternance des deux chœurs. C’est le seul texte « Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn mein Jesu » ( Je ne te laisserai pas tant que tu ne m’auras pas béni, mon Jésus) qui est exposé en simple alternance entre les deux chœurs. Cette répétition lancinante trouve son apogée à la fin de la première partie du motet, là où, finalement, les deux chœurs interrompent leurs jeux de réponses et se réunissent à huit voix. La dernière section, où les voix des deux chœurs se réunissent en un ensemble à quatre voix, développe deux sujets fugués pour les parties d’alto, ténor et basse, tandis que les voix de soprano chantent, en cantus firmus, la mélodie du choral. Ce qui est remarquable dans cette fugue, c’est la différenciation entre les caractères des deux thèmes : le premier, très syllabique, utilise des croches et doubles croches pour le texte « Ich lasse dich nicht » et le deuxième, plus vocalisant et souple, illustre le geste de la bénédiction pour « du segnest mich ». Les traitements imitatifs des deux sujets alternent en dessous de la présence immuable du cantus firmus.

Georg Philipp TELEMANN (1681–1767)

rès grand compositeur cotemporain de Jean sébastien Bach. Il n’appartient pas à la famille Bach mais a eu plusieurs liens directs et indirects avec la famille Bach, notamment sur les plans personnels, professionnels et musicaux

Telemann et Bach se connaissaient et se respectaient. Bien que leurs styles diffèrent — Telemann étant plus éclectique et orienté vers la mode française et italienne, et Bach davantage ancré dans le contrepoint luthérien — ils étaient considérés comme les deux plus grands compositeurs allemands de leur temps.

En 1722, à la mort de Johann Kuhnau, Telemann fut le premier choix pour devenir cantor à l’église Saint-Thomas de Leipzig. Il accepta d’abord le poste mais se rétracta après avoir obtenu une meilleure rémunération à Hambourg. C’est alors que Bach fut engagé comme troisième choix après Telemann et Graupner — une anecdote célèbre de l’histoire de la musique.

Telemann fut le parrain de Carl Philipp Emanuel Bach, le deuxième fils de Jean-Sébastien, né en 1714. Le prénom « Philipp » de C.P.E. Bach vient directement de Telemann.

Plus tard, Carl Philipp Emanuel travailla à Hambourg, où il succéda à Telemann en 1768 comme Kappelmeister des cinq principales églises de la ville, ce qui témoigne de la continuité et du lien professionnel entre eux.

>Bach copia plusieurs œuvres de Telemann à des fins pédagogiques ou liturgiques, ce qui était courant à l’époque. Cela démontre une reconnaissance de la valeur musicale de Telemann par Jean-Sébastien.

Telemann était très respecté, même par Bach, malgré les différences de style. Il était extrêmement prolifique, et sa musique était très populaire à l’époque, ce qui lui donnait une position d’autorité dans le monde musical allemand.

3 motets* :

Georg Philipp Telemann a composé de nombreux motets, dont trois se distinguent par leur richesse musicale et leur profondeur spirituelle :

– Es segne uns Gott (Que Dieu nous bénisse) TWV 8:8

Son texte est basé sur le Psaume 67, verset 8,. Écrit pour chœur mixte à quatre voix (SATB) et basse continue, avec une partie d’orgue dans une écriture contrapuntique soignée, il exprime une bénédiction divine

– Das ist meine Freude (C’est ma joie) TWV 8:17

Motet pour Chœur à quatre voix avec basse continue il emprunte sont texte au Psaume 73, verset 28. Dans une écriture vocale expressive, il exprime la joie de se rapprocher de Dieu.

– Werfet Panier auf im Lande (Élevez l’étendard dans le pays) TWV 8:15

Pour chœur mixte à quatre voix et basse continue, ce Motet a probablement été utilisé dans un contexte liturgique spécifique. Il illustre une exhortation biblique symbolisant l’appel à l’action ou à la vigilance spirituelle.

Ces motets illustrent la diversité et la richesse de l’œuvre chorale de Telemann, alliant profondeur théologique et maîtrise musicale. Certains d’entre n’ont été redécouverts que dans les années 1990.

Johann KUHNAU (1660-1722)

Compositeur, claveciniste et organiste allemand. Il est surtout connu pour avoir été le prédécesseur de Johann Sebastian Bach comme cantor de l’église Saint-Thomas de Leipzig.

Kuhnau a composé dans plusieurs genres, mais il est surtout reconnu pour ses œuvres pour clavier et sa musique vocale sacrée

Kuhnau a été un modèle pour Bach, notamment avec son approche expressive et narrative de la musique. Ses Sonates bibliques sont un précurseur du style descriptif et dramatique que Bach développera dans ses cantates et oratorios.

Johann Kuhnau est donc une figure clé du baroque allemand, aujourd’hui un peu éclipsé par Bach, mais dont l’influence reste indéniable.

Johann Kuhnau a entretenu une relation étroite avec Leipzig et l’église Saint-Thomas, où il a joué un rôle central dans la vie musicale de la ville avant l’arrivée de Johann Sebastian Bach.

Der Gerechte kommt um (« Le juste périt »)

Ce motet est une œuvre fascinante qui illustre la manière dont Johann Sebastian Bach a pu transformer une composition existante en une pièce profondément expressive et adaptée à la liturgie luthérienne.

À l’origine, Der Gerechte kommt um est basé sur le motet a cappella Tristis est anima mea, attribué à Johann Kuhnau, prédécesseur de Bach au poste de Thomaskantor à Leipzig. Ce motet, en latin, est une méditation sur la souffrance du Christ, traditionnellement chantée pendant la Semaine sainte.

Bach a réarrangé cette œuvre en transposant la tonalité de fa mineur à mi mineur, remplaçant le texte latin par une traduction allemande d’Isaïe 57:1-2, adaptée aux funérailles ou au Vendredi saint, ajoutant un accompagnement instrumental riche : deux flûtes traversières, deux hautbois, cordes et basse continue et en structurant la pièce avec une introduction instrumentale de 8 mesures, un interlude central et une conclusion, conférant à l’ensemble une atmosphère solennelle et méditative.

Johann Ernst BACH (1722-1777)

Compositeur et organiste, il était le fils de Johann Bernhard Bach et un petit-neveu de Johann Sebastian Bach. Bien qu’il ne soit pas aussi célèbre que certains membres de sa famille, il a joué un rôle important dans la musique sacrée et instrumentale de son époque.

Formé par son père, Johann Bernhard Bach, qui était lui-même un compositeur respecté, il a également bénéficié de l’influence de Johann Sebastian Bach, qui était une figure centrale de la famille. Après ses études, il est devenu organiste et musicien de cour à Eisenach.

En 1756, il est nommé Kapellmeister à la cour du duc de Saxe-Weimar, un poste prestigieux qui lui permet d’écrire et de diriger des œuvres religieuses et profanes. Il était aussi connu pour son érudition musicale et son attachement au style galant, un style qui annonçait les évolutions du classicisme.

Johann Ernst Bach a principalement composé de la musique sacrée, notamment des cantates, des motets et d’autres œuvres chorales. Son style mélangeait des éléments du baroque tardif, hérité de son grand-oncle Johann Sebastian Bach, avec des influences plus modernes, notamment le style galant et pré-classique.

Bien que Johann Ernst Bach ne soit pas aussi célèbre que d’autres membres de la famille Bach, il a joué un rôle dans la transition entre la musique baroque et le classicisme. Son approche plus légère et mélodique reflète l’évolution musicale de son époque. Il est également reconnu pour avoir contribué à la préservation et à la diffusion des œuvres de Johann Sebastian Bach.

Unser Wandel ist im Himmel (Notre marche est au paradis)

Ce motet a longtemps été considéré comme une composition de son oncle, il est désormais reconnu comme l’œuvre de Johann Ernst Bach.

Il est dérivé de la cantate Mein Odem ist schwach, également attribuée à Johann Ernst Bach dont il reprend quelques mouvements.

Le texte principal est tiré de Philippiens 3:20–21a et 2 Corinthiens 5:8, exprimant l’espérance chrétienne en la vie céleste et la transformation du corps mortel. Il est écrit pour chœur mixte à quatre voix dans une écriture contrapuntique soignée.